DriveCampイメージ

キャンピングカーでの生活に憧れて始めてみたものの、途中でやめるという選択をした方も少なくありません。自由で楽しいイメージがある反面、実際には不便やストレスを感じる場面が多く、生活を見直すきっかけになることもあります。

このページでは、キャンピングカー生活をやめた理由や、実際に感じた後悔、不安、そしてやめたあとの暮らしの変化について、リアルな声をもとにお伝えします。また、生活費やメンテナンスといった現実的な話や、どんな人がこの生活に向いていないのかといった特徴も紹介しています。

もし今、キャンピングカー生活に悩みや違和感を抱えているなら、この記事を読むことで自分に合った暮らし方を見つけるヒントが得られるかもしれません。やめる決断をする前に、ぜひ一度立ち止まって、今後の選択肢を一緒に考えてみませんか?

記事のポイント

-

キャンピングカー生活をやめた人のリアルな理由

-

続けることが難しくなる生活の現実と課題

-

やめた後の暮らし方や新しい選択肢

-

向いていない人の特徴と事前に必要な準備

キャンピングカー生活をやめた理由とその背景

DriveCampイメージ

- なぜキャンピングカー生活をやめたのか?

- 理想と現実に差が?キャンピングカー生活のリアル

- 辛い…と感じたキャンピングカー生活の場面

- 不安だらけだった実際のエピソード

なぜキャンピングカー生活をやめたのか?

DriveCampイメージ

やっぱり現実って大事だな〜って思う。

キャンピングカー生活をやめた人たちの多くは、「現実的な不便さ」に直面したと語っています。一見、自由でワクワクするような暮らしに見えますが、続けていく中で「理想」と「現実」のギャップがじわじわと効いてくるようです。

例えば、毎日のようにトイレやシャワーの場所を探す生活。季節によっては、暑さや寒さで眠れない夜もあったという声もあります。特に長期にわたる滞在型の生活をしていた人ほど、インフラの未整備を大きなストレスと感じるようです。このような「不便さ」は、最初のうちは「冒険の一部」として楽しめるかもしれません。しかし、何カ月も続けていくと、「生活のしにくさ」として心身に負担がかかってくるのです。

また、車両の維持費やガソリン代、各地での有料駐車場・電源確保のための費用など、思った以上に「お金がかかる」という現実もあります。加えて、働きながらキャンピングカー生活を続ける人の場合、安定したネット環境の確保も大きな課題となっていました。

一方で、「やめたからこそ、見えてきたメリットもあった」と話す人もいます。例えば、モノが減って生活がシンプルになったり、自分にとっての「居心地の良さ」の基準が明確になったりすることもあったようです。

つまり、キャンピングカー生活は、単なるロマンや憧れだけで突き進むと、続けることが難しくなるフェーズが必ずやってきます。その時にどう判断するかは、その人の価値観や優先順位に大きく左右されるのです。

理想と現実に差が?キャンピングカー生活のリアル

DriveCampイメージ

キャンピングカー生活は、自由気ままな旅の象徴として語られることが多いですが、現実には多くのギャップが存在します。

まず結論から言えば、「憧れ」だけでは続けるのが難しい暮らし方です。なぜなら、日々の生活を成り立たせるために想像以上の工夫と忍耐が求められるからです。

例えば、もっとも多くの人が直面するのが「インフラ環境の不足」です。トイレやシャワー、洗濯など、日常の基本的な行動が自宅のようにはいきません。公衆施設を利用するにも場所を探す必要があり、地域によっては探すだけでかなりの時間を要することもあります。

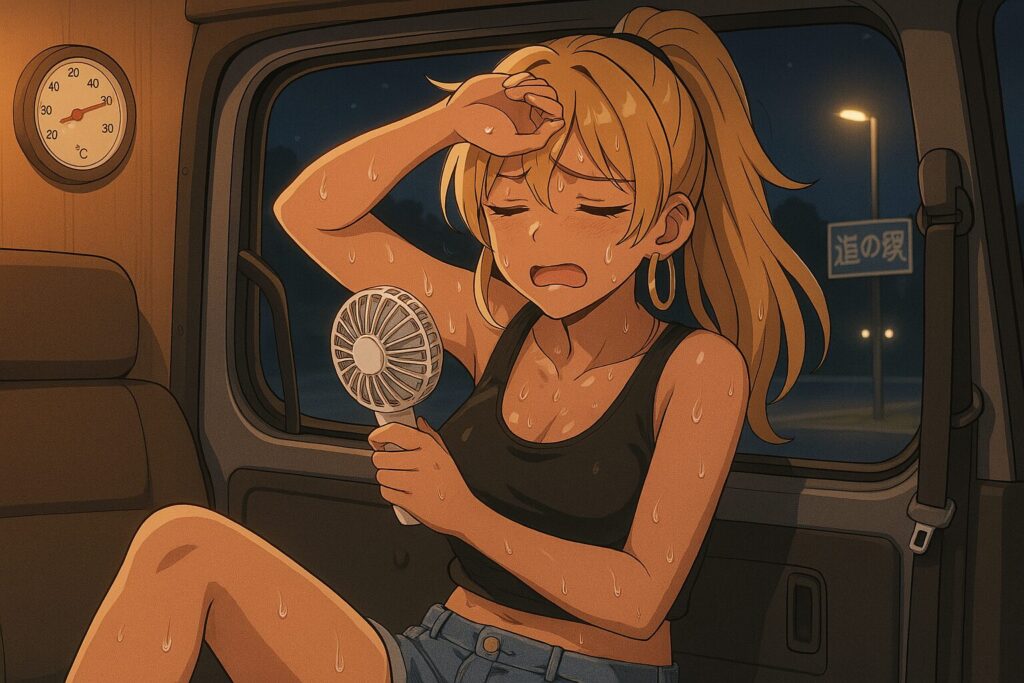

また、四季の影響をダイレクトに受けるのも特徴です。夏は車内がサウナのように暑くなり、冬は結露や冷え込みに悩まされます。特に断熱性が低い車種では、エアコンやヒーターを使っても快適とは言いがたい場面が続くことになります。

さらに、移動しながら生活するということは、常に「次はどこに泊まるか」「どこで水を補給するか」「買い出しはどこか」といった判断に追われるということです。このような日々の判断の積み重ねが、知らず知らずのうちに精神的な疲れにつながっていきます。

このように考えると、キャンピングカー生活は決して楽な暮らしではなく、日常における「快適さ」や「便利さ」をある程度犠牲にして成り立つ生活スタイルだと言えるでしょう。

しかし、これが悪いというわけではありません。問題なのは、現実を知らないまま「楽しそう」という印象だけでスタートしてしまうことです。あらかじめ、どのようなギャップがあるかを知っておくことで、実際の生活でも落ち着いて対応できるようになります。

辛い…と感じたキャンピングカー生活の場面

DriveCampイメージ

それが一番キツかったかも。

キャンピングカー生活は自由なイメージが強い一方で、「辛い」と感じる場面も少なくありません。

結論から言えば、もっとも辛いと感じるのは“安心して休める環境が確保しづらい”ことです。これは精神面・肉体面の両方に影響を与え、想像以上に大きなストレスとなります。

理由の一つは、「自分の空間が完全には守られない」という点です。例えば、道の駅やサービスエリアでは他人の目が気になったり、深夜に物音がすると神経質になったりすることがあります。特に一人旅や女性の場合、防犯面の不安を感じやすく、常に緊張を強いられるという声も多く聞かれます。

また、どこに行っても「周囲に気を使う」場面が多いのも特徴です。駐車マナーや騒音、排水・ゴミの処理など、トラブルにならないよう注意を払い続ける必要があります。ちょっとした気の緩みが、トラブルにつながる可能性もあるため、気が抜けません。

さらに、生活の“リズムの乱れ”も辛さの一因です。例えば、天候によって予定が狂ったり、予定していた場所が満車だったりといったハプニングは日常茶飯事。落ち着いて料理を作る時間が取れなかったり、予定より早く就寝しなければならなかったりと、思うようにいかない生活が続くと、少しずつ心がすり減っていきます。

実際に「一番つらかったのは、気温35度の真夏にエンジンを切った車内で寝ること。窓を開けても熱気が逃げず、汗だくでほとんど眠れませんでした」という声もあります。

このように、理想的なイメージとは裏腹に、日々の積み重ねがじわじわと辛さを感じさせるのがキャンピングカー生活の難しいところです。だからこそ、事前に「こういう日もある」と想定しておくことで、気持ちの切り替えがしやすくなるかもしれません。

不安だらけだった実際のエピソード

DriveCampイメージ

一人だと特に、不安って強くなるよね。

キャンピングカー生活を続けていると、「思っていた以上に不安を感じる場面が多かった」と語る人は少なくありません。

まず結論として、最大の不安要素は「生活の基盤が常に変動すること」にあります。住まいが移動式である以上、固定された拠点のような安心感が得にくいのです。

その理由のひとつが、防犯面の不安です。車内にいるときに外で物音がすると警戒してしまったり、知らない土地で夜を過ごすこと自体にストレスを感じたりすることがあります。特に女性や高齢者にとっては、「ドアを破られたらどうしよう」といった漠然とした恐怖と常に向き合う生活になりがちです。

例えば、「サービスエリアで夜中に車の周りをうろつく人がいた」という体験談や、「静かな山中で犬の遠吠えに怯えながら寝た」といった話もあり、安心して休めない日々が続くと疲労感は想像以上に大きくなります。

もう一つの不安は、病気やケガなど“緊急時の対応”です。拠点がない生活では、病院の場所を都度調べなければなりませんし、風邪をひいて動けなくなったとしても近くに助けてくれる人がいない場合もあります。実際に「高熱を出した時、薬も水も足りず一人で耐えた」と話す方もいます。こうした体験がトラウマとなり、キャンピングカー生活を断念するきっかけになったというケースもあるほどです。

また、ネット環境の不安定さも見逃せません。リモートワークを前提に生活していた人が「Wi-Fiが繋がらず仕事にならなかった」という失敗談もよくあります。安定した回線が確保できない地域では、収入源を断たれるリスクすらあるのです。

このように、キャンピングカー生活には自由と引き換えに「常に不安と隣り合わせ」という側面があることを、体験者の声からも読み取ることができます。

キャンピングカー生活をやめる前に考えておきたいこと

DriveCampイメージ

- 後悔しないために必要な準備とは

- 向いている人・向いていない人の違い

- 生活費やメンテナンスの現実的な話

- やめた後の生活はどう変化した?

後悔しないために必要な準備とは

DriveCampイメージ

いきなり本番だと後悔しがち…。

結論から言えば、キャンピングカー生活で後悔しないためには「理想と現実のすり合わせ」と「段階的な準備」が欠かせません。

その理由は、憧れや感情だけで飛び込んでしまうと、後から「こんなはずじゃなかった…」と感じる場面に何度も直面するからです。実際、多くの経験者が「もっと準備しておけば続けられたかも」と話しています。

例えば、まず必要なのは「実際の暮らしをシミュレーションすること」です。旅行気分で1〜2泊するのと、毎日そこに住むのとでは、快適性の基準がまったく異なります。数週間の“お試し生活”をしてみて、自分の許容範囲を確認しておくことは非常に有効です。

次に大切なのが「車両選びと内装設計」です。見た目や価格だけで選ぶのではなく、自分のライフスタイルに合った設備が備わっているかを見極めましょう。たとえば調理のしやすさ、寝具の使いやすさ、収納力などは、日常に大きな影響を与えるポイントです。

もう一つの重要な準備は「資金面の計画」です。キャンピングカー生活は初期費用だけでなく、ガソリン代、メンテナンス費、保険料、駐車場代、電源確保の費用など、予想以上に出費がかさみます。月々どれだけのコストがかかるのかを事前にシミュレーションし、余裕のある予算設定をしておくことが安心材料になります。

さらに、「定住先を決めておく」ことも後悔を防ぐポイントです。もしキャンピングカー生活をやめたくなったとき、すぐに戻れる家や滞在先があると、気持ちの切り替えがスムーズになります。

こう考えると、キャンピングカー生活は準備段階が“本番”と言っても過言ではありません。しっかりと土台を整えてからスタートすることで、「やめたくなるリスク」を大きく減らすことができるのです。

向いている人・向いていない人の違い

DriveCampイメージ

向き不向きってホントにあると思う。

キャンピングカー生活に向いているかどうかは、その人の性格や価値観、ライフスタイルによって大きく異なります。無理をして合わせようとすると、生活そのものが苦痛に感じてしまうこともあるため、あらかじめ「向き・不向き」の視点を持つことが大切です。

結論から言えば、「環境変化を楽しめる柔軟さ」と「多少の不便もポジティブに捉えられる思考」があれば、キャンピングカー生活を前向きに続けやすいでしょう。

例えば、向いている人の特徴としては以下のような傾向が挙げられます。

向いている人

-

旅やアウトドアが好きで、変化のある生活を楽しめる

-

物をあまり持たないミニマルな暮らしが好き

-

トラブルが起きても、楽しみながら工夫できるタイプ

-

人との距離感を保ちつつも適度な交流を楽しめる

-

DIYや修理など、生活に手間をかけることを楽しめる

一方、向いていない人には以下のような特徴が見られます。

向いていない人

-

毎日同じリズムで暮らしたい

-

天候や環境の変化にストレスを感じやすい

-

トイレやお風呂などの水回りの不自由さに我慢できない

-

他人の目や評価を気にしすぎてしまう

-

整理整頓やスペースの活用が苦手

こうして比較してみると、生活の「不安定さ」をどう捉えるかが大きな分かれ目になっているのがわかります。

向いていないタイプが無理をして続けると、心身に疲れが出てしまうことも。反対に、多少の不便さを楽しめる人にとっては、日常の中で小さな冒険を重ねるような、かけがえのない体験となるでしょう。

つまり、自分が「どのように暮らしたいか」を深掘りしておくことで、キャンピングカー生活が本当に自分に合っているのかを見極める判断材料になります。

生活費やメンテナンスの現実的な話

DriveCampイメージ

「家賃ゼロ♪」って思ってたら、逆に高くつくこともあるよ〜

キャンピングカー生活と聞くと、「自由」「低コスト」「ミニマル」など、経済的に効率のよい暮らしを想像するかもしれません。

しかし実際には、思った以上に費用がかかる場面が多く、生活の維持にも工夫が必要です。

まず結論から言うと、「生活費は削減できる部分もあるが、油断するとすぐに出費がかさむ」というのが実情です。

特に初めての人が見落としがちなのは、車そのものにかかる固定費と維持費。たとえば…

- 車検・税金・任意保険

- オイル交換やタイヤなどの消耗品の交換

- 故障時の修理費

- 冬季用のスタッドレスタイヤ・バッテリー交換など

これらのメンテナンス費用は、普通車に比べてかなり割高になります。

また、移動が前提の暮らしになるため、ガソリン代や高速道路の利用料も軽視できません。

とくに長距離を頻繁に移動するスタイルを選んだ場合は、月のガソリン代だけで数万円になることもあります。

一方、生活費の中で「抑えられる」部分もあります。

例えば…

- 家賃や固定の水道光熱費が発生しない

- ミニマルな生活になるため、物を買う機会が減る

- 自炊中心であれば外食費を削減できる

こうした節約効果は期待できますが、それでも「無料で泊まれる場所を探す手間」「トイレ・シャワー利用の有料施設」「冬季の暖房用燃料代」などがかさむ場面も出てきます。

つまり、キャンピングカー生活の費用感は「選び方次第」。

設備のグレード、車両のタイプ、生活スタイルなどによって、かかるコストは大きく変わってきます。

生活を始める前には、初期費用だけでなく月々の維持費・メンテナンス費用まで想定したうえでシミュレーションしておくことが不可欠です。

思わぬ出費に悩まされないよう、計画性と備えが成功のカギになります。

キャンピングカー生活をやめた後の暮らしの変化

DriveCampイメージ

温かいお風呂って…神♡

キャンピングカー生活をやめたあと、人生がどう変わるのか──。

実際の声を集めてみると、“開放感”と“再発見”の両方を感じている人が多いようです。

まず結論から言えば、「心と暮らしが落ち着いた」という感想が目立ちます。

日々の移動やインフラ不足によるストレスから解放され、安心して暮らせる環境が手に入ったことで、気持ちの余裕が生まれたようです。

例えば、こんな変化があります。

- 決まった場所で眠れる安心感

- トイレやお風呂、洗濯が自由に使えるありがたさ

- 季節に合わせた生活がしやすくなった

- 荷物の整理や管理がラクになった

「こんなに普通の生活がありがたいなんて」と驚いた、という声も。

一方で、「ちょっと寂しい」と感じる瞬間もあるようです。

旅先での出会いや、自由なライフスタイルにはやはり独特の魅力があり、完全に手放したくないという想いが残っている方も少なくありません。

そのため、多くの人が**“完全にやめる”のではなく、“スタイルを変えて続けている”**ケースが多いのです。

例えば、

- 週末だけの車中泊旅行を楽しむ

- キャンピングカーは手放しても、アウトドアは趣味として継続

- 自宅を拠点に、バンライフ気分を味わうガレージ仕様に変更

といったように、自分に合ったバランスを模索しています。

こうして見ると、キャンピングカー生活を「やめること」は終わりではなく、次の暮らし方へのステップとも言えます。

大切なのは、「何を重視して生きたいか」。

その答えが変われば、暮らし方も自然と変化していくのです。

キャンピングカー生活をやめた理由を総括すると

DriveCampイメージ

記事のまとめ

-

インフラの不便さが継続生活の大きな壁になる

-

季節による快適さの差が体力と気力を削る

-

トイレやシャワーなど生活設備の確保に苦労する

-

駐車場所や移動のたびに判断が求められる

-

移動生活が心の休まる時間を奪う要因になる

-

維持費や燃料費が思った以上に負担となる

-

防犯や病気時の不安が常に付きまとう

-

ネット環境が不安定で仕事との両立が難しい

-

夫婦や家族間でのトラブルが起きやすい環境

-

想像以上に収納や調理スペースが狭い

-

自分に合わないと気づいても逃げ場がない

-

経済的な見通しが甘いと継続が困難になる

-

快適な拠点のありがたみに改めて気づかされる

-

やめたことで生活に安定と安心が戻るケースもある

-

“やめる”ことで新たなライフスタイルに気づく人が多い